特別企画

最近見聞きすることの増えた言葉のひとつに「プラントベースフード」があります。

プラントベースフードというのは植物由来の原材料からなる(動物由来の原材料を使用しない)食品のことです。しかし、“植物由来”という特徴から、プラントベースの食事ではたんぱく質源の確保が難しくなりがちです。

肉、魚、卵など動物由来の食品以外から十分なたんぱく質をとるためには工夫が必要であり、そんな時に強い味方となるのが「大豆ミート」です。

大豆ミートというのはその名の通り、大豆からたんぱく質を取り出し、肉の食感に近くなるように加工した食品素材です。

「大豆ミート」という名前のほか、「ソイミート」「ベジミート」など様々な名称で親しまれています。

大豆ミートは乾燥した状態で販売されていることが多く、お湯につけたり短時間ゆでたりすることですぐに使うことができます。また、レトルトタイプの大豆ミートもあり、こちらは戻す手間がかからず手軽に使うことができます。その他にも、冷凍タイプやチルドタイプの大豆ミートもあります。

大豆ミートはどのような形状をしているの?

大豆ミート(特に乾燥タイプ)には大きく分けて3種類の形状に加工されています。これらを料理によって使い分けることで、本物の肉のような食感を楽しむことができます。

■ミンチ

ひき肉状に加工された大豆ミートです。

そぼろ丼、キーマカレー、ガパオライスなどのひき肉を使った料理の際にオススメです。

■スライス

塊肉をスライスしたような形状に加工された大豆ミートです。

焼き肉、回鍋肉(ホイコーロー)などの炒め物にオススメです。

■ブロック

ひと口大の塊肉状に加工された大豆ミートです。

唐揚げ、酢豚、カレー、シチューなどのゴロっとした食感を出したい料理にオススメです。

大豆ミートを使うメリットは?

①常温で長期保存が可能

生肉ではチルドでも数日程度しか保存できませんが、大豆ミートの乾燥タイプは常温で長期の保存が可能です。

②環境問題や食料問題と向き合う

人口の増加に伴って問題となるのが食料問題。さらにその1つとして挙げられるのが食肉の生産です。動物を育てるためには農地開拓や飼料、水が必要となります。大豆は食肉に比べて少ない肥料や水で栽培することが可能であり、温室効果ガスの排出量が牛肉の1/85というデータもあります。

資源を大切に使う、温室効果ガスを減らすという観点からも、肉の代わりとなる食品の選択肢の1つとして大豆ミートが期待されています。

③アニマルウェルフェア(動物福祉)への配慮・改善

普段口にしている肉はどれも大切な命です。しかし、効率よく多量にかつ費用を抑えて生産するために、生育環境が劣悪になってしまうことがあります。現在の牛・豚・鶏等の食肉に大豆ミートのような植物性の代替肉が選択肢として加わることで動物に対する倫理的な問題の解決のひとつになるのではないかと関心を集めています。

④栄養価が高く健康的

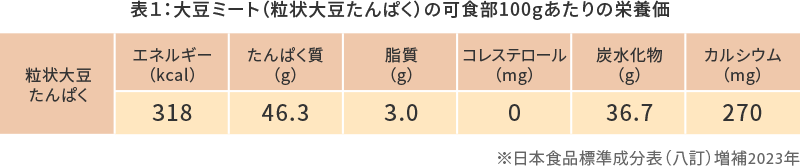

大豆ミートは「畑の肉」とも呼ばれる大豆を原料としています。大豆は高たんぱくであるほか、コレステロールは含まず、不足しがちなカルシウムを含んでいます(表1)。

高野豆腐やおからとは何が違うの?

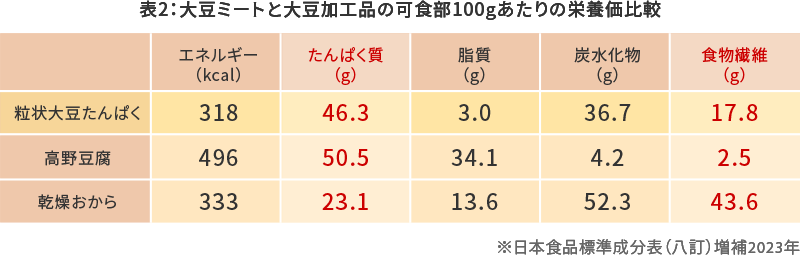

高野豆腐は豆腐を凍らせてから低温熟成、乾燥させたものです。また、おからは大豆から豆乳を絞ったもので、食物繊維を豊富に含むのが特徴です。

大豆ミート、高野豆腐、おからの栄養価の違いは表2の通りです。大豆の加工品として特徴が出やすいのがたんぱく質と食物繊維の量です。3つを比べてみると、高野豆腐と乾燥おからでは食物繊維とたんぱく質に大きな差がありますが、大豆ミートにはたんぱく質も食物繊維も多く含んでいることがわかります。

数ある食品の中からプラントベースフードを選択肢のひとつとして考えることで、日々の食事を楽しんでみてはいかがでしょうか。

次回は大豆ミートを使った定番&簡単レシピを3品ご紹介します!

■参考

大豆ミートとは?作り方や人気のレシピを紹介!使い方とデメリットを解説 – SDGsメディア『Spaceship Earth(スペースシップ・アース)』

豆腐協会│豆腐と健康 (tofu-as.com)

大豆ミートの基礎知識 – 日本大豆ミート協会 (soymeat.jp)

大豆で世界が変わる!急拡大「大豆ミート」市場|不二製油グループ (fujioil.co.jp)

【レシピ編】

注目のプラントベースフード

“大豆ミート”ってなに?

担当者プロフィール

管理栄養士 磯村 優貴恵

管理栄養士としてダイエット専門のサロンにて食事指導を行う。その際に具体的なメニュー提案や調理方法の伝承の必要性を感じ、3年間の料理経験を積む。その後特定保健指導を経て独立。

「栄養士をもっと身近に!」をモットーとして、子供から大人まで一緒に食べられるおいしいレシピの提供や食事の大切さを紙面やWEBにて発信中。